9月3日(水)午後1時30分より公民館料理実習室において、今年で4回目を迎える発酵食品シリーズ「第3回開明女性学級 発酵食品を学ぼう!『塩麹をつくろう』」を実施し、22名が参加しました。

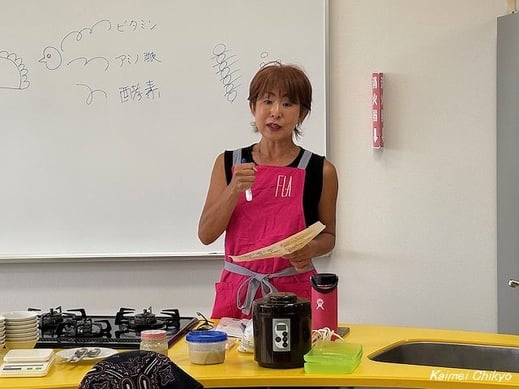

発酵シリーズと言えば、もちろん講師は、発酵ライフアドバイザープロフェッショナル認定講師の加藤恭子先生です。

参考までに、1回目は「甘酒を使ったコチジャンづくり(ピリ辛ミソスープ、キンパ)」、

2回目「水キムチ」、3回目「ザワークラウト」、そして今回4回目は「塩麹」です。

例年は年明けに実施しておりましたが、発酵ということで寒い時期ではなく暑い時期の開催となりました。

4回目ではありますが、今回も「発酵」について、振り返りましょう!

1.発酵とは、微生物が行う生命活動のひとつで、食物などの成分を分解・変化し、人体に有益な作用をもたらすこと。

2.生物の三大生命活動について

①呼吸は好気的条件下で有機物を酸化してエネルギーを獲得する。(動物・植物・微生物)

②発酵は嫌気的条件下で有機物を閥の形に変換しエネルギーを獲得する。(微生物)

③光合成は光エネルギーを用いて二酸化炭素から糖を合成する。(植物)

3.発酵食品の5大効果

保存性、栄養価、美味しさ、吸収率・腸内環境改善がUP!

4.発酵に関わる三大微生物

細菌(バクテリア)、酵母菌(イースト)、カビ(ヨーグルト)

5.主な発酵菌

乳酸菌(ヨーグルト)、酢酸菌(ビネガー)、納豆菌(納豆)、酪酸菌(ぬか床)、酵母菌(パン)、麹菌(味噌・醤油)

これらの基本的なことを復習したのち、今回のお題「塩麹」を作りました。

塩麹とは、塩と麹で作られる調味料のことです。また、麹とは蒸した米・麦・大豆などの穀物に麹菌を繁殖させたものをいい、米のでんぷんを分解してブドウ糖にしたものを米麹、大豆のたんぱく質を分解してアミノ酸にしたものが豆麹。この分解の働きが、栄養や他の微生物たちのエサを作り出し、様々な発酵食品を生み出しているのです。

麹も色々な種類のものが販売されているので、まずは、自分に合った麹を見つけることが大事です。麹には、米麹・豆麹・麦麹・醤油麹などがあり、それぞれ生麹と乾燥麹があります。

今回は、生麹を使用し、ビンの中に米麹50g、塩15g、水50gを入れスプーンで混ぜます。夏なので、常温で3~5日間の発酵が出来上がりの目安です。

塩麹を作った後は、加藤先生が事前に塩麹に漬け込んだ鶏むね肉を使った「夏野菜ソースで食べる鶏むね肉」を、参加者全員で美味しくいただきました。

作り方は、

《準備するもの》

A:鶏むね肉の塩麴漬

鶏むね肉 1枚、塩麹 大さじ2~3

《作り方》

①鶏むね肉の皮を取って、フォークで刺す。

②ポリ袋に鶏むね肉と塩麹を入れて一晩寝かす。

③鍋に2ℓの湯を沸かし沸騰したら1ℓの水を入れる。(湯の温度を65~70℃にする。)

④鍋にポリ袋を入れ、蓋をして冷めるまで放置する。

B:夏野菜のソース

《準備するもの》

トマト 1個(小ぶりなら2個)、玉ねぎ1/4個、きゅうり、レモン汁、小さじ1~2、(みょうが、しそ等はお好みで)、おろしニンニク少々、塩麹 小さじ1~2

《作り方》

①野菜を細かく刻む。

②刻んだ野菜、塩麹、ポン酢を混ぜて寝かせておく。

鶏むね肉(A)を食べやすい大きさに切って、夏野菜ソース(B)をかけて完成です。

簡単なので、皆さん、ぜひ一度作ってみてください!

次回は恒例の「干支(午)の木目込み人形づくり」です。

10月22日・29日(水)の両日午後1時30分より当館大会議室にて行います。

現在申込受付中ですが、定員30名になりしだい締め切りしますので、お早めにお申し込みください。